「宛若洶湧潮頭,破浪奔騰而起…… 聽乳鴿咕咕,炸雷隆隆。從字斟句酌的成功樂曲之精巧織體到令人嘆為觀止的險峻高音,在此消彼長……」

格里帕策(F. Grillparzer)

II。〈榮耀經〉 》GLORIA《

〈榮耀經〉這一章乃是整首《莊嚴彌撒曲》中最容易使聽者誤解其樂句模進方式的一章。前文曾概述「此作並沒有動力結構」,這一章便是用以詳論這一點的最佳例子。同時,更重要的是:這一點在這章裏,音樂(或作曲家自身)與 上帝的和解進程中,起著先決、首要的作用。

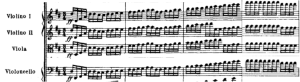

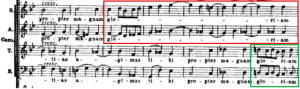

這一章可分為四部;全章開首為D大調、4/3拍。於明朗的速度下,近乎全體器樂以真正的[ff]的音量齊奏:m. 1起整個木管部、小號及圓號都同時奏出第一部的首個重要動機{譜例2.1};而整個弦樂部 (低音大提琴除外) 則於mm. 1 – 42以震音[tremolo]方式奏出無間斷的八分音快速節奏群{譜例2.2}。在此章開首的短短四小節裏,聲樂還未加入之時,我們經已能清晰的聽到作曲家是怎樣回答上一章仍未解決的問題的:就是透過榮耀來經歷 上帝。緊接著,聲樂的加入(同樣是以真正的[ff]音量加入)加倍肯定了這個回答。m. 5合唱女低音以答句方式呼應器樂所奏的動機,合唱男高音於 m. 7加插進來,唱出完全相同的樂句;合唱男低音則緊接合唱男高音,於m. 11以五度屬音唱出動機,最後合唱女高音於m. 13唱出相同樂句。同時,器樂部份亦有著相若的格式:長笛、雙簧管及單簧管於m. 9,長號於m. 5,小號於m. 7,巴松管於m. 11;輪流以答句姿態奏出動機。

再仔細觀察,此動機與文本相互配合:「榮耀歸與至高」"Gloria in excelsis"處使用了上行二度音階、[長 – 短 – 短 – 短 – 短 – 長 – 短]節奏,充分刻畫出一個靈魂發出的頌讚向天府爬升的境象;而「 神」"Deo"一字則在高音域處停留了六拍{譜例2.3},如此戲劇式的長(高)音,叫人遙想到作曲家真正古典主義時期的作品,如《英雄交響曲》、《橄欖山上的基督》、《普羅米修斯的造物》及《艾格蒙序曲》等,她們衝刺時那英雄式的長(高)音型樂句。在這些作品裏,音樂所頌讚的是一個英雄的模型,或稱人性最高之體現。人文歷史上,凡被稱為英雄的,皆因其以良知作出了善的選擇。所以所謂英雄,其實都是被驅逐的神祗,因他們都露出了作為人的懦弱。他們雖然害怕,但最終也克服了恐懼;並在苦路上(注意是受難前)已高唱著勝利回歸的凱歌:「我的苦難即將過去,我救贖的工將要完成;不久死亡與地獄將被擊潰,此戰(我)將徹底得勝。」(註)此處動機(甚或全作)所頌讚的,明顯不是 父、而是被驅逐的 子(雖然驅逐這一元素在十架上才出現)。在這裏,音樂向教會作出退讓,以間接、經折射的方式(傳統教會音型及文本)顯出其意義。亦因為這樣,造成了此章甚或此作「被束縛」的難解風格。歸根究底,這都是因為作曲家始終都不肯歸信 父。

緊接合唱女高音,mm. 14 -16,合唱女低音、男高音、男低音依次回歸音樂中;合唱再透過短促的呼喊「榮耀」及完全不具巴赫影子、比巴赫還要巴赫的對位法,大大增加了音樂的張力與升力,使頌讚聲飛升到「至高天」處(暴露無飾的高音)。

m. 42末拍,音樂突然回歸大地,弦樂低音部以[p]音量奏出A音。m. 43 – 45合唱男低音在A2音上、以[長 – 短 – 長 – 短 – 長]音型、沉穩的[p]音量唱出「地上平安」"et in terra pax"。反覆同(低)音緩緩營造出文本中大地、平安之景{譜例2.4}。下半句「歸與祂所喜悅的人」"hominibus bonae voluntatis",則由合唱其他三部由m. 46帶出,至m. 54,皆以極平緩音型進行。不過,要注意的是,音樂並未獲致平安。這點能在依然保持著的明朗速度中輕易看見;另外,自m. 54第二拍起至m. 66首拍,同樣的一句,合唱女低音、男高音、男低音的波浪音型更為音樂添上了一鼓暗湧{譜例2.5}。

同時,m. 66,第一動機由圓號及小號反覆,m. 68上升至木管部,而弦樂亦於m. 67回歸至快速節奏音群。合唱於m. 68再唱出第一動機,但與開首不同,此處合唱並非起於小節首拍,重點在「禰」"te"{譜例2.6}。整句「我們讚美禰,稱頌禰,敬拜禰」"Laudamus te, Benedicimus te, Adoramus te"皆像開首是英雄凱歌式,注意其中「敬拜禰」只被演唱了一次([pp],像訴説隱秘般) {譜例2.7},我們可以推斷前四聲的「稱頌禰」只是避讓而已,在這裏,所謂讚頌敬拜,都是歸與基督的。

m. 83末拍,合唱男低音與上句無間斷地由[pp]跳回[ff],唱出「榮耀禰」"Glorificamus te",這是此章的第二動機。其上升八度的音型顯示出這已是最高的榮耀,所謂「八度音程是極限」{譜例2.8}。其後,合唱男高音、女低音、女高音依次跳進來,以答句形式唱出動機,並形成此章第一段賦格。(重點仍在「禰」)。此中,前三句(不論是音型或文本)再次出現(注意「敬拜禰」仍是只有一聲)。m. 103,換合唱男高音先跳回第二動機,合唱男低音、女高音、女低音依次跳進來。動機獲急速發展,織體密度愈來愈高{譜例2.9a}。但仔細看,合唱女高音一部何其單純{譜例2.9b},加上m. 117合唱四部齊聲呼喊一聲「榮耀禰」{譜例2.9c}、以及其後器樂重複此一音型的強調;我們能夠發現這段所謂賦格,並非真實的複調,亦非真實的旋律。

在m. 127器樂那一響無聲的「禰」後,轉調{譜例2.10}。音樂進入此章第二段落。此段速度比前段稍慢,長笛、單簧管及巴松管先於m. 128奏出降B大調屬七和弦,並以掛留音延長時值{譜例2.11a}。m. 130,欠缺長笛下單薄的和聲隨著大提琴、低音大提琴及管風琴的低音F的進入與維持,卻指向了深度的內在{譜例2.11b}。這裏的降B大調跟〈垂憐經〉中的B小調賦格一樣,都是一個靈魂隱秘的禱告。m. 131,這靈魂的意志,以單簧管之聲,於天地之間盤旋。單簧管樂譜上[cantabile(如歌的)]標示為這句導入、甚或為整個第二段前半部份添上一層歌曲(Lied)的悲劇性。在m. 137的繃緊後,單簧管(音樂)舒展起來,於m. 141與圓號奏出此段的第一動機{譜例2.12}。獨唱男高音於m. 145緩緩唱出「為禰之大榮耀感恩」"Gratias agimus tibi proptet magnam gloriam tuam"。獨唱女低音、女高音、男低音依次拋出他們的感恩。在這裏,音樂表面上雖然舒緩伸展,但其實命運 – – – 就在這動機裏面、就在這結構裏面、就在這調性裏面。如前文所述,此段帶有相當的歌曲悲劇性:在命運當中(與《貝九》不同,她是抽身的),我們只能為 上帝的大榮耀感恩,這其實是在乞求垂憐。

m. 157,獨唱男低音進入後,調性轉為降E大調,音樂中的悲情開始顯現出來{譜例2.13a}。m. 161,合唱女聲加入及於高處的飄浮就進一步突顯出獨唱男低音那感恩聲後的乞求{譜例2.13b}。至m. 165,獨唱男低音於「禰之」"tuam"上那下跳八度後,獨唱所能承載的聲音已經到達極限(極限在「禰」) {譜例2.13c}。隨後音樂完全落到合唱上,在之後八小節裏,音樂瞬速膨脹,再加上m. 168 & 172兩次勢能大大的加強[glo – – – riam]{譜例2.14};下一秒,m. 174音樂再一次被懸空;再一次,她未能超越極限。回到起點,更甚的是:在這裏 – – – 首段落第一動機、全民(先合唱女高音、男高音,後合唱女低音、男低音;如是者重覆三次)高喊「主 上帝,天上之王」"Domine Deus, Rex coelestis"的背後,我們聽見了豐盛中的空洞、頌讚中的無望。m. 185「全能的 上帝聖父」"Pater omipotens"中高音的暴露與支撐明顯是避免、甚或是中和負面性的產物。

在這裏,甚或於整章中,輝煌之處,基本都是強顔歡笑;而音的去留,則基本都是死挽音樂遠離動力之流的手段,別無他意。這是一個「弱化」(某層面來説是「強化」)的過程:她透過刪走動力結構來獲致平衡,而非像(貝多芬的)奏鳴曲式那樣以不動之動來獲致力量。她並沒有這因果的力量,雖然這與《貝九》第一樂章相比,聽來氣勢好像弱得多似的,但她卻處處流露出《貝九》所沒有的 – – – 第一身的謙卑。在枯萎中看見新生,這絕非力量的表現,而是人或靈魂於配得力量前必須先有的昇華。而似乎音樂(或作曲家自身),就只有在耶穌基督這一位格面前,才能表現出所謂謙卑(其實這並非純粹的謙卑,更多的是「識英雄重英雄」的尊重)。

音樂避讓後,從輝煌之處回歸地上平凡的降B大調(m. 192 – 194弦樂下行音階),但聲音仍是向上所傳的(m. 194 – 195長笛與雙簧管上行音階) {譜例2.15}。這點很重要,默默説明了耶穌基督是神聖向人性的讓步(可惜這並非作曲家最終所追求的,這點容後再論吧)。m. 196,獨唱再次出現、繼續先前降B大調處隱秘的禱告:先男聲後女聲吟唱出此段第二及第三動機「主獨生的 聖子,耶穌基督」"Domine fili unigenite, Jesu Christe"{譜例2.16a}。由於前句其實並沒有獲得完整的解決,故此句當中的張力依舊是非常龐大。我們不難發現此句音樂走在強大的阻力下模進的。尤其是兩句「耶穌基督」,音樂被極度壓縮,每一個音符都背負著極重的擔子。獨唱似乎已無法承受她,於是合唱取而代之,以第三聲「耶穌基督」把擔子完全釋放{譜例2.16b}。在這短短三聲「耶穌基督」中,我們彷彿已經歷完 聖子在地上的一生 – – – 很有威力,但十分短暫(音樂上,雖然事實上也是如此)。這裏音樂再一次暗示耶穌基督並非作曲家最終所追求的。

m. 210,音樂再一次回到首段第一動機,節奏還明顯加快了一倍(甚或更多)。合唱多聲部快速的切入與轉換、[ff]與[sf]的標示都明確指出音樂正在呼喊她最終所追求的:「主上帝」"Domine Deus"。這裏三聲的「主上帝」及其後的「 上帝的羔羊, 聖父的 聖子」"agnus Dei, filius patris"延續了「主 上帝,天上之王, 全能的 上帝聖父 」這之前未獲完整解決的一節。在這裏,「 上帝的羔羊, 聖父的 聖子」兩句起著重大的作用。雖然她仍是作為避免、中和負面的產物(「 聖父的 聖子」中高音的暴露與支撐),但亦帶出了此作音樂和解進程中的重要一環 – – – 耶穌基督 – – – 神聖向人性的讓步,雖不是作曲家所追求的,但卻是通往「主 上帝」處不能避讓的名。而這一點,則造就了以後音樂的模進及和解的進程。

(註):出自貝多芬神劇《橄欖山上的基督》、耶穌基督最後的歌聲 – – –

“Meine Qual ist bald verschwunden, der Erlösung Werk vollbracht; bald ist gänzlich überwunden und besiegt der Hölle Macht!"

– – – 續 – – –

路德

30/09/2015