淺談探戈與皮亞蘇拉

南美音樂之所以能夠在主流文化上取得成功,可能都要歸功於它對歐洲和非洲兩個「舊世界」文化領域的音樂價值的平衡融合。旋律及和聲上都受歐洲古典音樂的影響,令人們對南美音樂不禁著迷。 繼續閱讀 淺談探戈與皮亞蘇拉

南美音樂之所以能夠在主流文化上取得成功,可能都要歸功於它對歐洲和非洲兩個「舊世界」文化領域的音樂價值的平衡融合。旋律及和聲上都受歐洲古典音樂的影響,令人們對南美音樂不禁著迷。 繼續閱讀 淺談探戈與皮亞蘇拉

貝姆是詮釋德奧作曲家的權威,他尤其擅長指揮莫札特、華格納以及理查 · 史特勞斯的作品。貝姆所指揮的莫札特交響曲相信是很多人的首選,而他的貝多芬錄音比起卡拉揚的多了一份沉著和內斂。 繼續閱讀 論傳奇指揮家卡爾·貝姆

蕭邦國際鋼琴比賽始創於1927年,是由波蘭鋼琴家暨華沙音樂院教授朱拉夫列夫所創辦。比賽每五年都會於蕭邦的故鄉——波蘭首都華沙的國家愛樂廳舉行。 繼續閱讀 古典音樂界的「全民造星」 ——蕭邦國際鋼琴比賽

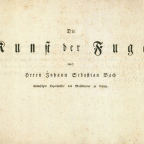

在巴洛克音樂百花齊放的十八世紀,年邁的巴赫以一曲《賦格的藝術》攀上賦格音樂的顛峰之作。其結構嚴謹之餘又不失理性之美,成為後世許多作曲家的學習對象兼靈感來源,當中包括莫札特、海頓、貝多芬等人——貝多芬甚至將自己的一首作品名為《大賦格》,可見《賦格的藝術》影響之大。 繼續閱讀 賦格與生命的藝術

盧克特的《悼亡兒之歌》原作共有四百多首,都是他本人在承受哀悼親生兒子夭折的悲痛心境下所寫成的。馬勒從中選出一部分並改編成歌唱作品,和同期寫成的《盧克特的五首歌》一樣皆有五首歌曲。本曲和馬勒以往的歌曲集,例如《少年魔法號角》、《流浪青年之歌》等都有著極大的對比。 繼續閱讀 今生無緣、來世再見——馬勒的《悼亡兒之歌》

二○二○年對於一眾藝術工作者而言,簡直是無計可施的一年。在疫情輾轉反覆的影響下,本地音樂廳以及私人場地逼不得已取消大部分演出,令音樂家只能以網上串流或直播的形式將音樂帶給屏幕前的觀眾。對著這個無奈的情況之下,Music Lab亦因此而聚集到一班年輕音樂朋友,創造出一個屬於香港人的音樂廠牌——Ginger Muse末薑。 繼續閱讀 末薑:疫情下因禍得福 創造屬於香港人的音樂廠牌

自從《輪迴交響樂》在一九八六年發行並獲得好評後,大橋力受邀為《阿基拉》創作音樂。是次委託對芸能山城組來說無疑是一個里程碑。 繼續閱讀 芸能山城組:造就《阿基拉》的配樂傳奇

談到香港的Indie Music,一般人都會想起那些屢遭打壓的表演場地,又或者依然對Indie Music存有曲高和寡的刻板印象。然而,在筆者眼中,Indie Music往往最能體現本土文化。儘管近年「本土」已變成敏感字詞,卻依然無阻一些音樂人對其加以取材。 繼續閱讀 海島小輪——象徵香港本土的新派室樂

即使一直醉心於室內樂,黃家立認為自己行走在音樂路途上,偶爾也要做一下獨奏者。「喜歡的東西,未必是你全部的東西。雖然人總會有自己想做的事情,但是很多事情並不是說想做到就做到。」 繼續閱讀 黃家立:生於這城,有種責任

「身為香港人,覺得最近幾年沒有希望,情緒比較負面,不如我們做一些令市民開心的事。試問兩個無人欣賞或者無人覺得他們做演唱會的中佬竟然有能力開演唱會,香港還有什麼事是不可能的?」 繼續閱讀 雙龍出海:可能是第一隊萬人幫拖捧紅的中佬男子組合